トリノ生まれの スイスの森林官 アンリ・ビオレイが照査法の原理を説いた「森林経理」刊行100年を記念して、道東の置戸町で開催された森林施業に関するユニークな「照査法セミナー」に参加しました。

11/11 9:20 札幌駅発網走行きドリーミントオホーツク号に乗り込み、道央自動車道を北上。札幌市内は晴れていたが郊外は吹雪模様、空知地方は積雪20cm以上の雪景色。雪に覆われた旭川郊外の嵐山トンネルを抜け、比布、上川を経て大雪国道に入る。雪の石北峠(1050m)も無事に越え、網走管内にはいるが雪景色は暫く続く。東側山麓は徐々に積雪が少なくなる。温根湯はからりと晴れ、北見市街は全く積雪無し。バスは定時 14:00 見駅前に到着。

- 朝晴れている札幌テレビ塔

- 比布 JCT 付近の風景

- 大雪国道沿いの国有林(上川町)

- 石北峠(1050m)の頂上

- 瑠辺蘂側イトムカ周辺の沿道国有林

- からりと晴れた雪のない相内地区

岩田室長の出迎えで東部森林室へ。そこで明日からの行事日程の打合せ。

- カラマツの懐かしい署長公宅〈H10居住〉

- オホーツク総合振興局東部森林室(旧北見林務者)庁舎

翌11/12 13:20 オケクラフトの町、置戸町中央会館でセミナー開催。ソーシャルディスタンス を守りゆったりとした木を活かした広い会場。主催者代表の岩田室長の開会宣言、そして来賓深川置戸町長の歓迎の辞でオープン。

- 木をふんだんに用いた置戸町中央公民館

- その内部ロビー

- セミナー会場の受付

- ゆったりとした会場風景

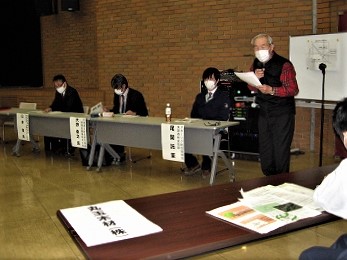

- 講演者と開催事務局

- 開催者 岩田室長の挨拶

セミナープログラム

1 日時 11/12 13:20 ~17:00 場所:置戸町中央公民館 11/13 午前中(現地見学) 道有林 置戸照査法試験地

2 講演

(1)置戸照査法試験林の取り組みの紹介 東部森林室 尾関託茉 技師

(2)北大中川研究林・照査法試験からわかったこと 北大 吉田俊也教授

(3)天然林択伐施業後の天然更新補助作業 北海道森林管理局

森林技術・支援センター 山本茂所長

(4)北海道の天然林の現状とこれからの方向性 道立総合研究機構林業試験場

森林経営部 大野泰之研究主幹

セミナーは、(1)の尾関技師の取り組み紹介の後、道有林OBで照査法に長く関わった加納博、青柳正英両氏の紹介があり、今回参加した青柳から以下の報告を行った。

私と照査法施業の関わり(青柳の当日報告要旨)

記念すべき「照査法セミナー」にお招き頂き厚く感謝申し上げます。札幌からは私と加納博さんが参加予定でしたが、加納さんは健康、コロナ禍などで参加できなくなり、非常に残念がっておられました。そこで先ず、加納さんの照査法との関わりをご紹介します。

- 来賓者の小生

- 青柳の報告風景

- 会場風景

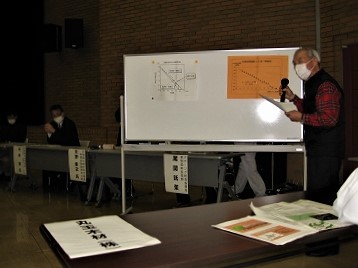

- ポイントとなる直径階別本数分配直線の解説

加納さんはS26年、北大を卒業後北海道林務部道有林課の施業案係に勤務されました。この様にS29の洞爺丸台風以前から道有林の試験・研究に関わり、また、S37北見林務署の造林課長時代には、試験林の調査、実行、分析、報告等に直接関わりました。S40年に林業試験場に移られ「照査法試験林に関わる基礎的研究」でドクターを取得され、S56年に場長になられ58年に退職されました。退職後も何度も試験林に足を運ばれ、私も何度か同行させて頂きました。

次に私事ですが、

① 私の照査法との出会いは、この試験林設定に関わった岡崎先生の名著「林学概論」であります。それは試験林設定5年後、私が入学したS35年の事であります。

② 私はS39年に大学を卒業すると、加納さんと同じ道有林課施業案係に配属になり、そこでの7年間に何回かこの試験林を調査で訪れています。又、S50,60年の試験林設定20,30周年記念式典には岡崎先生に同行しました。道有林課では計画、育林係長を努め、退職時H10は北見道有林管理センター(旧北見林務署)の署長でした。

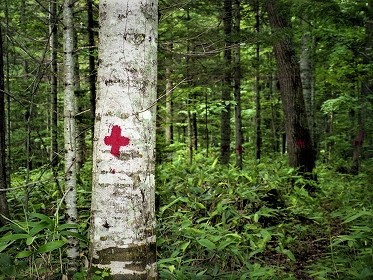

- 照査法試験地の広葉樹(夏の風景) シカの食害はほとんどない。

- 照査法試験地のトドマツ植栽樹(夏の風景)

- 照査法試験地の通直な良質広葉樹(夏の風景)

③ H10年、赴任してすぐに、北見営林支局を訪れ、当時の岡野支局長にお会いしました。すると、近く企画課長以下関係者を照査法試験地に視察させたいとの申し出がありました。

④ その年には長野県立林業大学や、北大、九大などの見学が多く、その案内・解説にベテラン上野企画係長を対応させましたが、見学者に照査法試験を理解させる事は至難の業でした。

⑤ 80ha を26もの試験区に分け、それぞれに別個な施業(伐採や更新)を導入し、それぞれの反応から、最良の森林施業法を導き出すという、帰納的な森林施業は、説明する側も、それを受ける側も理解するのは大変な事でした。

⑥ 一方、当時の 北見道有林センターには、設定からの膨大な資料が整備されており、それがデータ・ベース化され、いつでも活用できる状況にありました。

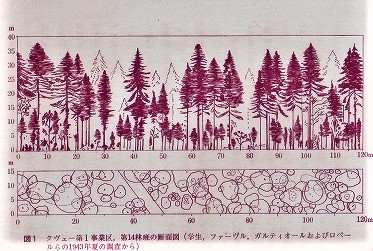

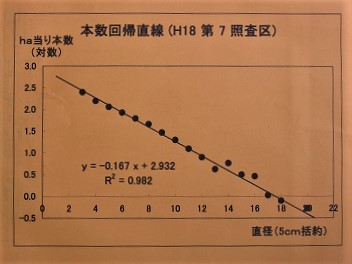

そこで、私は、照査法試験の分かり易い解説書作りに取り組み、それから半年かけ、幸運にも極めて簡単で有効な方法を見出しました。 きっかけは、無施業林分(対照区)の直径階別本数分配曲線が、横軸に直径(5cm括約)、縦軸にha本数(対数表示)の片対数グラフ上では1本の直線上にきれいに並ぶという事でした。

- 第7照査区(対照区)の本数回帰直線

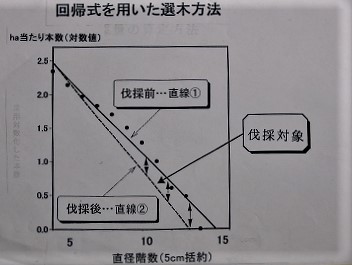

- 2本の直線による伐採のシミュレーション

しかも、全ての施業区においても、伐採の直後でも、さらには伐採後8年でも同様に、殆ど1(260事例の9割が0.97以上)に近い相関係数で直線に回帰する事が判明しました。

この事は、この試験林ではどこでも、直径階毎の本数、材積が、簡単な数式で表せる事を意味します。 即ち、1本の直線がある森林の本数、蓄積を表す事になり、そのグラフ上に任意の直線を1本引く事により、そのギャップがそれぞれの林分構造の差となり、伐採量として表す事が可能となります。

この事から、照査法試験林の設定目的は、グラフ上で縦軸と横軸と回帰直線とに囲まれた3角形をどのように管理するかに尽きる事が判明したのです。その結果、平均300㎥/haの森林から80㎥/ha伐採する事が、最大の収穫量を得る事などが解りました。

⑦ 詳細は「自然の妙味、人の技」(森林技術2008.3 No.792)をご参照下さい。直径階別伐採本数から、選木の数量的指針が出来上がり、これにより、H10年当時10%台まで下がった伐採率を以後3年間で約17%まで引き上げる事が出来ました。選木が難しくなったのは、8年という短い期間に4~5回も伐採を繰り返したため、全て形質良好木で不良木が少なく、伐採木が選定できなくなった事が大きな要因でした。

- 森林技術と別刷り(2008.3 no.792)

- 森林技術と別刷り(2020.5-6 no.938)

それから、20年が経過し、第6,第7経理期の完了毎に、加納博さんとの共同研究で、林学会、北方林業、森林技術などに報告しました。試験林の現状や課題については、明日の現地見学で見て頂けたらと思います。

終わりにあたり、先ほどご紹介し加納様は、私に次のような伝言を託されました。

ア 直径階別本数分配曲線の特性を良く理解して欲しい。

イ 選木に当たっては、樹勢と立木配置、針葉樹の混交比率、天然更新や傾斜など立地特性を活かした「技術の伝承」とその「成果の普及」に尽力して欲しい。

- 20周年記念当時の試験林の案内版

- 試験林内を探索する参加者

- 無施業の第7照査区の林相(643m3/ha)

- 針葉樹主体の林相(平均500m3/ha)

二日目の置戸試験林にはうっすらと雪が積もり、広葉樹は殆ど葉を落としていました。巨大なトドマツ、エゾマツが天をつくように聳え、入口の看板は20周年記念当時の姿を留め、往時の「北見林務署」の文字がはっきり読み取れ懐かしく想いました。

- 第7照査区の林相(643m3/ha h26)

- 参加者がみんな引き揚げた後の試験林入り口広場の風景

参加者は、ha当たり400~600㎥ もの高蓄積の美しい森林に魅了されていました。

ビヨレイ著「森林経理」発刊後100年の異国日本での記念式典は、無事成功裏に幕を閉じました。 参加された皆様!! 大変ご苦労様でした。有難うございました。

コメント

ビヨレイ著作100年の記念式典への参加でしたか。ご苦労様です。