今回は、ヒグマと関わる上で、最も基本的な理解となる、ヒグマの存在意義、存在価値について考えてみる。先ずは生態学の進歩から。

Ⅲ ヒグマとどう対応するか

1 ヒグマの存在意義、存在価値について

1)博物学から生態学へ

S40(1965)年当時の社会常識では、社会があるのは人間のみで、動物に社会があるなんて多くの人は信じていなかった。しかし、日本のサル学の元祖、今西錦司氏(1902-1992) は、「生物の種」というものを考え、次のように説明している。

生物の種というものは、個体の全てを含み、その働きの上に成り立っている。「全ての個体の働き合いそのもの」でなければならない。そのように考えると、具体的な生物の種という物は、一つ一つの個体でなく、それらの個体の全てを含む「生物の社会」をおいて他にはない。従って、種の存するというのは、そこに必ず、これに応じた社会がある、とした。そしてこの社会が、ある地域に重なり合って、しかも、それが経済的な結びつきを通して1つのセットとして構造を持つ。そういう種の社会の重なりを、我々は全体社会と呼んでいる。即ち、自然界を一つの社会とみなす「汎社会論」を展開した。 (人間社会の形成 NHKbooks S41)

一方、北海道でクマ学の元祖とも言える犬飼哲夫氏(1897-1989) は、S38(1963)年、この猛獣が今でも跋扈していることは不思議である。文明国の文明に恥じる。北海道のクマは文明の敵、人類の敵である、としていた。氏は1970年 カナダで開かれた第2回国際クマ学会に出席した。しかし、世界の潮流は、「ヒグマの絶滅」が危惧されており、会場の雰囲気は北海道とは違っていた。

帰国後1983年には、犬飼氏は、ヒグマは「北海道の重鎮的な存在である。行政的にもヒグマの保護策を講ずべき時機に到来している」とした。 ヒグマの生息数も彼が唱えた全道で3,000頭を割り込み、1985年頃には、2,000頭位と生息数を想定した。 しかし、ヒグマによる農業被害額は増加し、人身事故も、偶発的に生じていた。本道のヒグマ個体数減少に効果的な1968年に導入した春グマ駆除も1990年には禁止となり、クマ保護に方向を転じた。そして、昨2024年、再び方針を変更し、春グマ駆除に踏み切った。

西欧では、生態学の進歩に伴い、C.エルトン氏(1900-91)は、1927年に「動物の生態学」を出版し、動物相互の関係を、「食物連鎖」として示した。

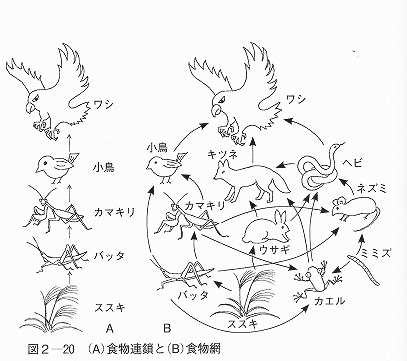

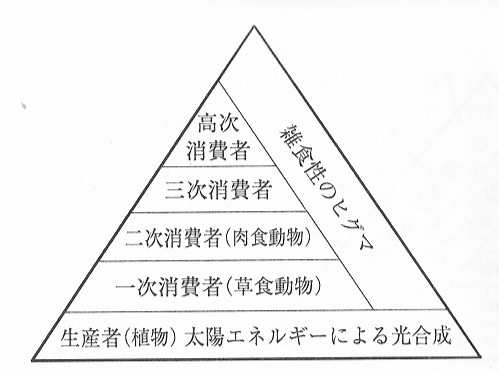

例えば、野原のススキの葉をバッタが食べ、バッタをカマキリが食べ、カマキリを小鳥が食べ、小鳥をワシが食べる。通常、食物連鎖では、植物を除けば、下位のものほど体が小さく、上位のものほど体が大きい。一方、下位のものほど生物量は多く、上位のものほど生物量は少ない。これを「生態ピラミッド」と名付けた。生物間の食う食われる関係は、食物連鎖からより複雑な、食物網として解明されていった。

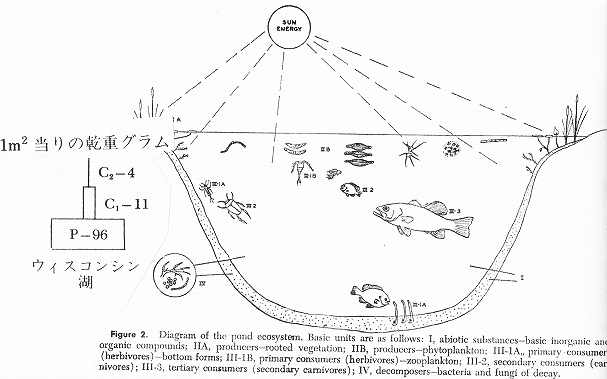

E.P.オダム(1913-2002)は、食物網は、生態系の型(湖、森林、珊瑚礁など)を特徴づける栄養構造を持つ生物群集を作り出しているとし、栄養構造の現在量、時間・面積など単位当たりのエネルギー量を測定し、第一次生産者を土台として、各レベルがピラミッド型に階段を成しているとした。これを具体的な生物を持って模式的に表示するようになった(1971生態学の基礎)。

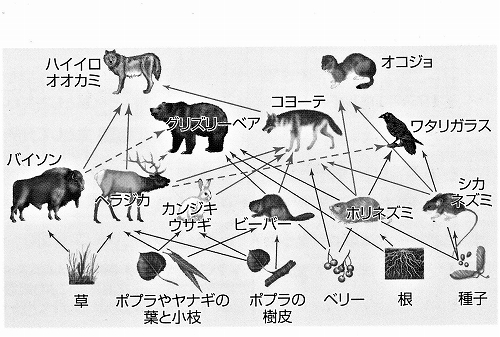

D.サダヴェは、2014年、米国版生物学の教科書に、イエローストン国立公園の草原の生態ピラミッドとして、オオカミとヒグマを最上捕食者とする食物網を提示している(下図)。

さらに、増田隆一氏(1960-)は、ヒグマの雑食性に着目し、森林生態系のアンブレラ種、キーストーン種として下図のような生態ピラミッドを提示している。(2025 ヒトとヒグマ)。

2、人とヒグマの関係をどう考えるか

これらを学ぶ内に、私は次のように考えた。

1)生態学の視点から

ヒグマ存在の意義は、ヒグマが自然生態系の頂点に立つアンブレラ種であり、かつキーストーン種でもあるなど、複雑な生態系にとっては欠くことの出来ない構成員であること。人間は生態系の1員に過ぎない。しかし、人間には生態系を健全に保ち、その恩恵を将来にわたって充分に享受できるように生態系を維持していく能力があり、しかも可能であること。すなわち、生態系の枠内(食物網の中)で、人を含む全構成員の共存共生を維持、保全することが重要である。ここに、あらゆる生物の存在意義があると考える。

2)狩猟から得た知識、知恵など

生態学の発展、学術的知識の集積とは別に、永年の狩猟を通じての「人とヒグマ」の関係、「ヒグマの生態」が明らかにされてきた。ここでは、ハンターの集積したヒグマに関する生態的な知見、情報、「ヒグマ側からの人間観」を見てみる。

前回、私は60年間も、ヒグマの巣である天然林を歩き回っていたのに、一度もヒグマに遭遇しなかったのは、複数のハンターが指摘しているように、「私が森にはいると、ヒグマはすぐに気付き、ヒトを警戒して遭遇を避けていた。しかし、私がそのことに気付かなかった」と言うことであった。これを知り、恐ろしさでゾーットすると同時に、ここにヒグマとの共存の道があるかも知れないと思い、ホットしたことを想い出す。

ハンターとしては、『クマにあったらどうするか』 アイヌ民族最後の狩人姉崎等 氏(1923-2013)の聞き語りの書を中心に纏めてみる。

豊かな生態系を維持する上での対策として、特別に配慮すべき事柄(猟師の知)。すなわち、 クマに遭遇しない、すなわち、危険な関係を避けるための行動方針として、

① ヒグマの行動パターンを活用した予防策

季節毎の移動や食料確保の方法を知り、ヒグマが人里に現れ易い時期には警戒を強化する。

② 匂いの管理によるヒグマの誘引防止

ヒグマは臭覚が鋭いため、生ゴミや食料(放置農作物を含む)の管理を徹底し、ヒグマを人間の生活 圏に引き寄せないようにする。

③ ヒグマの警戒心を尊重した接触の回避

人間の存在を察知すると逃げることが多いので、登山や山仕事中には鈴を鳴らすなど音を出す。

④ 足跡や痕跡の分析による遭遇リスクの低減

ヒグマの足跡や糞を観察し、その個体の移動ルートを知ることで、遭遇を未然に防止。

⑤ 食性の理解を活かした生息地管理

食料が不足すると人里に出没し易くなるので、豊かな森林生態系を維持し、ヒグマの食料を確保する。

⑥ 攻撃の兆候を見極めた安全対策

耳を伏せる、唸るなどの行動を理解し、遭遇時の適切な対応を察知する。

⑦ 共存のための地域教育

ヒグマの縄張りや生態を学び、地域住民や観光客を普及啓発し、不要な衝突を避ける。

⑧ 狩猟の倫理を活かした保護活動

アイヌの伝統、近代科学に学び、「邪魔物駆除でなく貴重な生態系の一員」としてヒグマを管理する。

上記、実務的なスキルを尊重し、確実に実践し、共存共栄策を計る必要があろう。

3)ヒグマとの民俗他

一方、これとは別に、ヒグマには、畏敬の念を呼び起こす何かがある。それは、強靱な体力、高度な知恵、単独生活、冬ごもりなどで、これらを通じて、何万年何十万年もの長期間、人間と関わりながら、これまで生き延びてこられた「何か」Something Greatが、である。

- クマの霊送り アイヌ民族文化財団蔵 「アイヌ民族~歴史と文化」より引用

- 樺太アイヌのクマ送り(1930年) 「樺太アイヌ民族誌」大貫恵美子 より引用

アイヌ民族をはじめ北方狩猟民族の多くが、ヒグマに感謝と畏敬の念を持つ。これに、ヒグマの持つ強靱な力や神秘性などが一体となって、聖なるものとして崇めるなど、他の獣にはない「人とヒグマの格別な関係」がある。

この民俗を通じて、21世紀に入り各地で吹き出した、分裂する国家間の紛争を解決する民族の和があると考える。

今回はここまで。

ではまた!!

参考図書

ヒグマ学入門。『クマあったらどうするか』姉崎等 片山龍峯 筑摩書房。

『生き物の「居場所」はどう決まるか』大崎直太 中公新書。